12 di 12 - INDIETRO - HOME PERCORSO MOSTRA

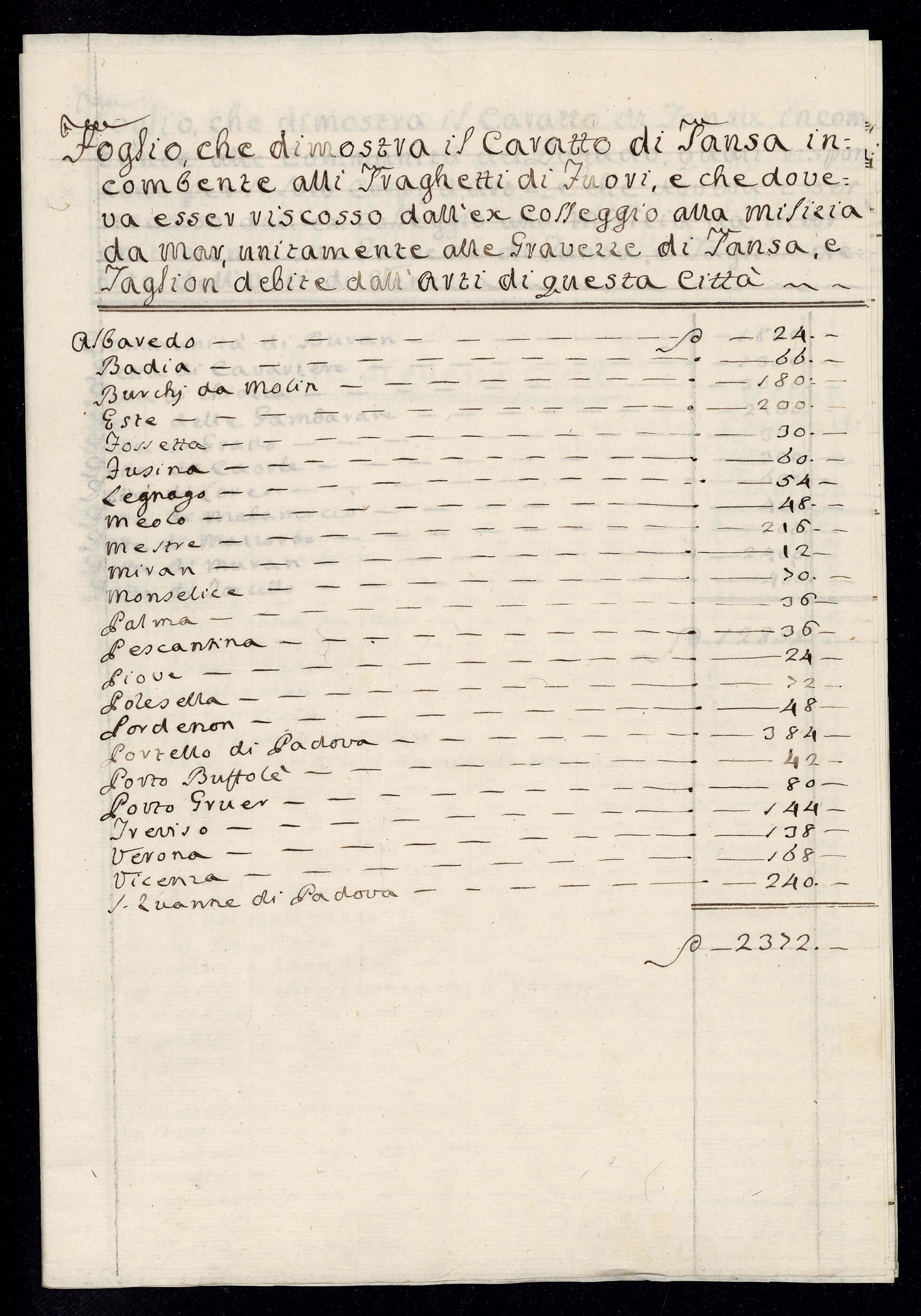

Un aspetto della gestione del traghetto da viazo per Pordenone

1798, 29 aprile

foglio cartaceo, 280 x 190 mm

Governo generale, b. 267, XXX, 1798, fasc. 56

Redatto nel 1798 con finalità fiscali dalla Deputazione tanse, taglioni ed estimo, il documento «dimostra il caratto di tansa» (la quota di ripartizione della tassa dovuta allo stato) assegnata ai vari traghetti «di fuori». Le località di destinazione sono elencate in ordine alfabetico; tra le località del Veneto orientale e del Friuli spiccano Palma (Palmanova), Portobuffolè, Porto Gruer (Portogruaro) e Pordenone, cui spettava la quota di 48 ducati sul totale di 2372. L’elenco fu presentato in allegato al decreto del 29 aprile con cui l’Imperial Regio Governo austriaco affidava alla Congregazione delegata la riscossione della «tansa insensibile» nell’ambito della riorganizzazione dell’apparato amministrativo subentrato a quello della cessata Repubblica. L’amministrazione economica complessiva delle comunità del Dogado rimaneva invece di competenza dell’Imperial Regia Commissione camerale, come previsto dal proclama del 31 marzo 1798. Fino ad allora, la «tansa insensibile» era stata materia spettante al Collegio della Milizia da Mar, istituito nel 1545, di cui facevano parte rappresentanti di magistrature diverse per provvedere all’arruolamento dei rematori per le galee della flotta, che venivano sia forniti dai centri del Dogado (Chioggia, Cavarzere, Murano, Burano, Caorle, Grado…), sia dalle arti e fraglie dei traghetti veneziani. Gradualmente, con il trascorrere del tempo, tale prestazione d’opera venne sostituita da un’imposta assegnata proporzionalmente a ciascuna comunità e corporazione, chiamata appunto «tansa insensibile». La rete dei traghetti «da fuori» o «da viaggio», che portavano a tutte le principali città dell’entroterra veneto, attiva almeno fin dal primo Cinquecento, era dunque ancora ben sicura e funzionante allo scadere del XVIII secolo: doveva farvi affidamento chiunque arrivasse o partisse da Venezia senza un’imbarcazione propria. Gli stazi di questi traghetti erano dislocati su tutta l’area urbana, con maggior concentrazione presso l’isola-mercato di Rialto. La Patria del Friuli – così come il Padovano, il Ferrarese, il Trevigiano – era raggiungibile mediante una trama di canali collegati ai fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento, che consentiva i più facili «viaggi di dentro via», rotte fluviali interne, evitando la navigazione marittima costiera, assai più pericolosa in caso di maltempo, e che collegava i centri di Burano, Torcello, Musestre, Casale, Caorle, Latisana, giungendo fino a Marano, Grado, Gemona e Udine. Le imbarcazioni provenienti da Pordenone ebbero a disposizione due approdi: quello di Riva del Carbon e quello di Riva del Ferro dal 1690; nel 1694 l’istituzione di un traghetto che collegava la città a Portobuffolé, Motta e Meduna rese più efficienti i traffici commerciali. A Venezia il traghetto dei barcaioli di Pordenone fu istituito il 24 settembre 1701, sotto la protezione di san Nicolò e faceva parte dello stazio di Ca’ Dolfin, che aveva la cavana sulla riva del Ferro, al riparo del portico del palazzo. Garantiva il collegamento con la riva opposta all’altezza del demolito Fontego della Farina, a destra dello sbocco del rio di San Silvestro, interrato nel XIX secolo. L’imbarco per Pordenone, Portobuffolè e Gemona, invece, era collocato più avanti, sulla riva verso il ponte di Rialto, con una corsa a settimana che impiegava tre giorni per percorrere le 150 miglia che separavano le due città.

UV

Biblio.: Zanelli 2004, pp. 8-10, n. 2; 29-32, 59, 81; La civiltà 2008; La laguna 1995.