11 di 12 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

Venezia e Pordenone: il collegamento acqueo tra porto marittimo e porto fluviale

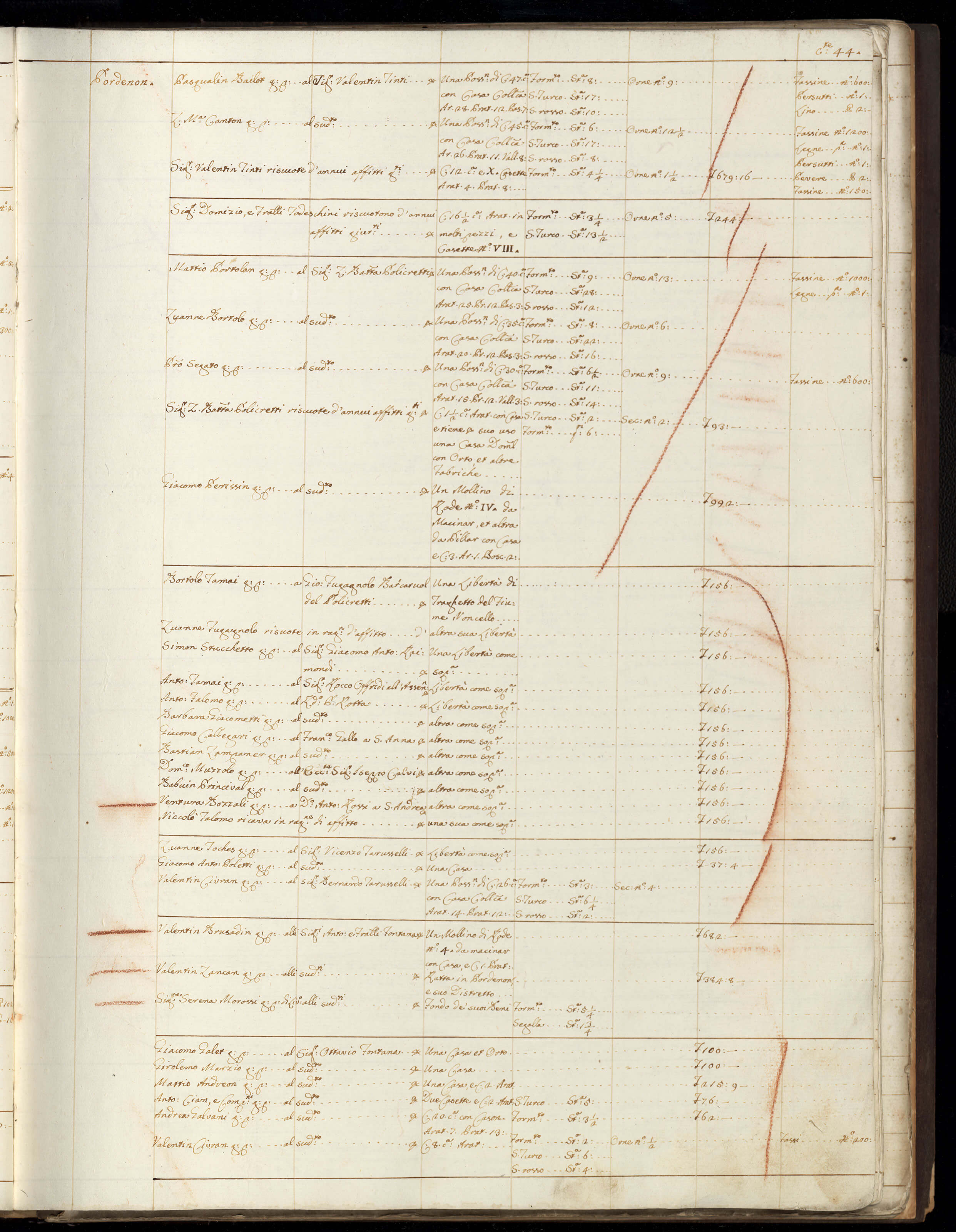

Libertà di traghetto e mulini a Pordenone

1740, Venezia

Pagina cartacea di registro legato in cuoio con piatti in legno, 515 x 395 mm

Dieci Savi alle decime in Rialto, reg. 475, Catastico Friuli, c. 44 r

Nel corso della sua storia millenaria, Venezia cercò sempre di favorire e di migliorare i collegamenti con le città del suo dominio: tra queste, si annovera Pordenone, Portus Naonis, centro di transito commerciale fra i territori veneziani e l’area nordeuropea grazie al fiume Noncello, affluente del Meduna, a sua volta tributario del Livenza, tutti fiumi navigabili ancor oggi fino al mare Adriatico. Di origine romana, il porto fluviale fu distrutto dal patriarca Bertoldo nel 1220 come punizione per l’alleanza di Pordenone con Treviso; nel 1232 erano noti un portus, una muta, una turris. Il portus era situato a monte del ponte oggi detto “di Adamo ed Eva”, in corrispondenza dell’attuale castello, con le banchine per il carico delle merci su burchi, poiché solo da lì la portata del fiume era sufficiente per una sicura navigazione. Il porto – e il forte impulso che gli fu conferito durante la dominazione della Serenissima – conferirono a Pordenone le caratteristiche culturali veneziane e austriache che la differenziano dal resto del Friuli. La città divenne dominio di Venezia, vincitrice nel conflitto con l’Austria, tra il 1508 – pur se concessa in feudo ai d’Alviano – e il 1537, anno del passaggio definitivo sotto il dominio diretto della Serenissima, che ne riconfermava la validità degli statuti cittadini, codificati sin dal XIII secolo. Si raggiunse così il periodo di maggiore attività del porto fluviale, crocevia di merci provenienti dalla montagna e dall’Austria, grazie anche alla stazione della corriera postale di Vienna: spesso vi giungevano mercanti dalla Germania, diretti a Venezia attraverso la strada di origine romana che passava a monte, l’attuale via Maestra Vecchia. In mancanza di altri collegamenti stradali, tutto transitava per il porto cittadino: il traffico era soprattutto commerciale, e nella capitale venivano portati legname e prodotti agricoli, mentre il sabato arrivavano a Pordenone la posta e le merci, perciò si teneva in quel giorno il mercato cittadino. Nel Settecento fu necessario spostare la banchina del porto più a valle, nella frazione di Vallenoncello; s’ipotizza che il trasferimento sia stato determinato dell'aumento del traffico fluviale, con convenienza ad accogliere imbarcazioni di maggiore dimensione e pescaggio, oppure da una riduzione della portata idrica del fiume. Il Catastico del Friuli fu compilato in occasione della redecima del 1740 (rinnovazione dell’estimo per il calcolo della decima, imposta istituita dal Senato il 15 giugno 1463 per sostenere le spese di guerra a carico degli abitanti di Venezia e Dogado, pari al dieci per cento sui redditi dei loro beni stabili, ovunque situati, e in seguito anche dei redditi mobiliari). Esso fu redatto con gli altri catastici di Terraferma, raccogliendo le dichiarazioni degli iscritti agli estimi locali delle singole città e territori e consentendo una descrizione abbastanza completa del territorio dello Stato da terra. Nel caso di Pordenone è documentata la vivacità dei traffici di merci e persone che caratterizzavano le acque del Noncello, con la presenza di ben tredici «libertà di traghetto (diritto, acquistato o ereditato, di occupare un posto nel traghetto ed esercitare il mestiere di barcaiolo, l’equivalente dell’attuale “licenza di esercizio”) del fiume Noncello». Esse erano detenute da «Bortolo e Antonio Tamai, Zuane Fugagnolo, Simon Stucchetto, Antonio e Niccolò Falomo, Barbara Giacometti, Giacomo Callegari, Bastian Zampamer, Domenico Muzzolo, Babuin Princeval, Ventura Bozzali e Zuanne Toches». Le acque del fiume alimentavano anche i vicini mulini di «Giacomo Perrissin […] di rode numero IV» e un altro, uguale, di «Valentin Brusadin». Nel XIX secolo iniziò il declino del porto, dovuto alla mutata situazione politica e alle nuove vie di trasporti costruite a nord-est: la ferrovia Venezia-Udine e l’odierna Pontebbana, «la Maestra d’Italia», che collegava Mestre a Udine; la via fluviale perse gradualmente la sua importanza. Con la cessazione del traghetto venne sciolta la pordenonese corporazione dei marinai (1803).

UV

Biblio.: Canal 1909, pp. 116-310; Comin 2008; Benedetti 1964; Trame 1991.