3 di 5 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

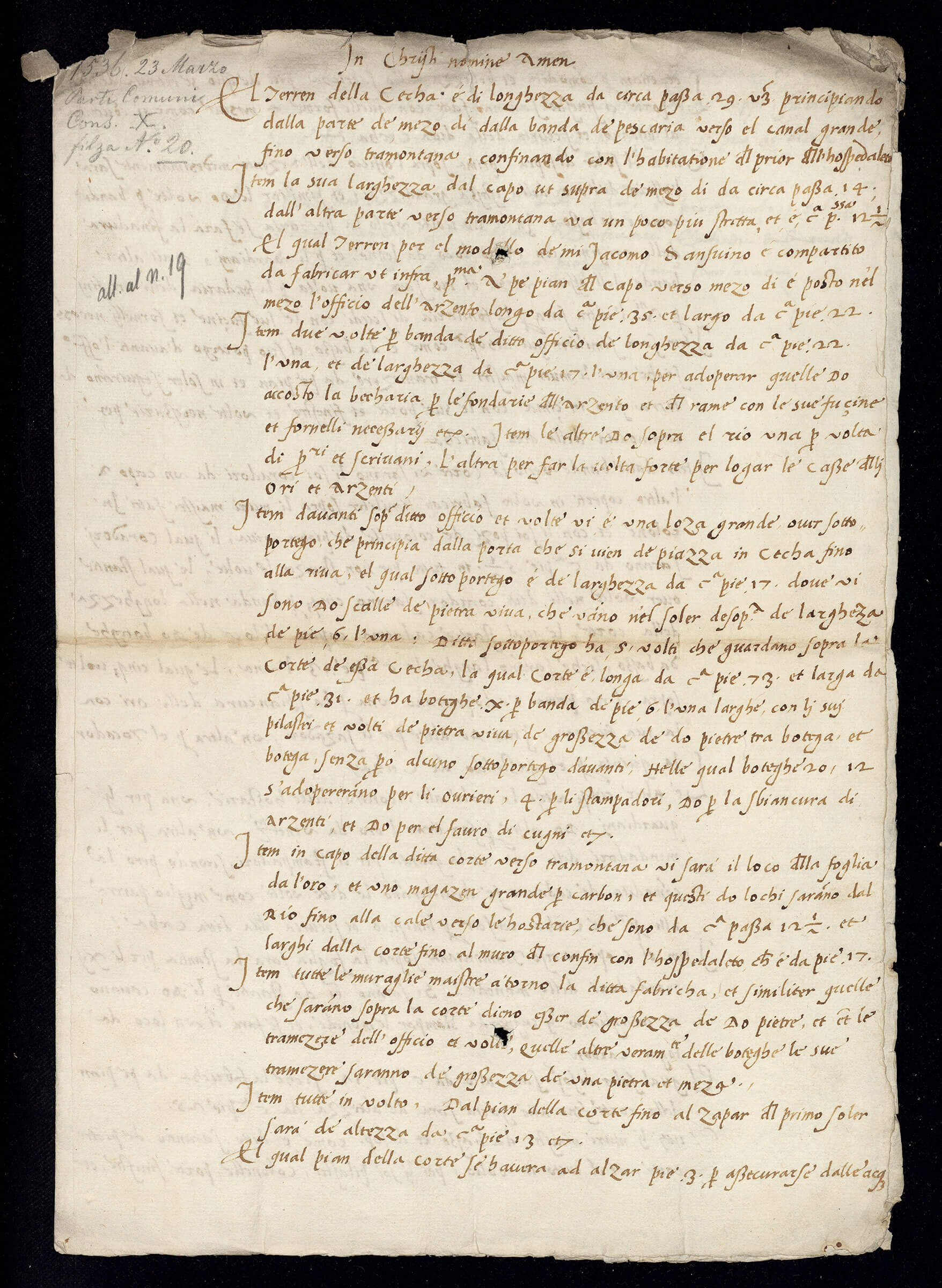

I luoghi della Zecca. Relazione di Jacopo Sansovino per la rifabbrica della Zecca

1526, 23 marzo. Venezia.

Bifolio cartaceo, 217 x 320 mm

Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Comuni, filza 20, allegato.

Il primo esplicito riferimento all’ubicazione della Zecca nell’area di San Marco, sul molo della Piazzetta dalla parte opposta del Palazzo ducale, dove sarebbe rimasta fino alla fine della Repubblica, si trova in una deliberazione del Maggior consiglio del 1278, con la quale si ingiungeva ai mercanti di vendere l’argento al mercato di Rialto oppure a San Marco ai banchi dei cambiatori e alla Zecca. Il complesso medievale della Zecca, sia dell’argento che dell’oro, consisteva di due edifici, uno grande a tre piani affacciato sul Molo, con un’ala occupata dalle officine degli operai e dei coniatori e un’altra ala riservata ai depositi per l’immagazzinamento e alle fornaci per l’affinazione, e un edificio più piccolo a un piano con entrata sulla Piazzetta che serviva come unico accesso all’edificio più grande retrostante e dove probabilmente si trovava l’ufficio destinato agli incontri tra i Massari all’oro e argento, che sovraintendevano alla Zecca, e i mercanti. Tale complesso subì vari rimaneggiamenti, come dopo l’incendio del 1291, e ampliamenti nel corso del XIV secolo. All’inizio dell’età moderna, il 4 dicembre 1535, «considerando essere la fabrica de la Cecha cusì mal condizionata che in molte parti la minaccia ruina», il Consiglio di dieci deliberò di rifabbricare tutto il complesso «in volto», e a tal fine stabilì che fossero presentati «tre modelli per tre maistri di fabbriche» (Consiglio di dieci, Deliberazioni, Comuni, reg. 11, c. 79). Dopo la valutazione dei tre progetti proposti, il 23 marzo 1536 il Consiglio di dieci approvò il modello di Jacopo Sansovino, «architetto delli clarissimi signori Procuratori de Supra (Procuratori di San Marco)», progetto che era stato «lodato» dai «Proveditori et dalli ufficiali di Cecha et dalli maestri che lavorano nella ditta Cecha». Il Consiglio determinò quindi che la Zecca fosse rifabbricata nel medesimo luogo «dove al presente la se ritrova con le division, stantie et mesure contenute nella scrittura ora letta», ossia seguendo appunto la dettagliata relazione tecnica del Sansovino qui riprodotta. In particolare, un brano tratto dallo scritto del Sansovino sintetizza bene lo spirito ancora rinascimentale con cui l’architetto si accinse all’impresa, tra esigenze funzionali e occhio all’armonia compositiva: «El qual pian della corte se haverà ad alzar pie’ 3 per assicurarse dalle acque et etiam per commodità et bellezza della fabbrica più de quello se ritrova de presente». Il lavoro della nuova fabbrica della Zecca durò 12 anni. Il 31 marzo 1536 il Consiglio di dieci deliberò di stanziare per l’intera impresa una somma di 5.000 ducati, da finanziare grazie all’affrancazione per tre anni di un numero proporzionato di «parici» («schiavi discendenti da barbari che avevano invaso l’isola e furono vinti dagli imperatori di Costantinopoli»: i pàroikoi erano una sorta di servi della gleba legati ai feudi esistenti nell’isola di Cipro), «a ducati 50 per testa», dando quindi disposizione in tal senso al «Reggimento di Cypro», possedimento dove si trovavano «da 23 a 24 mila anime de parici de la real» (Consiglio di dieci, Deliberazioni, Comuni, filza 20). Al termine dei lavori, il costo finale dell’opera di ristrutturazione fu di 21.000 ducati.

PPDM

Biblio.: Berchet 1910, pp. 340-344; Bonfiglio Dosio 1984, pp. 301-304; Lazari 1851, pp. 1-15; Stahl 2008, pp. 453-459; Skoufari 2013, p. 72.