8 di 19 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

Problemi sanitari legati alle sepolture all’interno delle chiese e dei monasteri

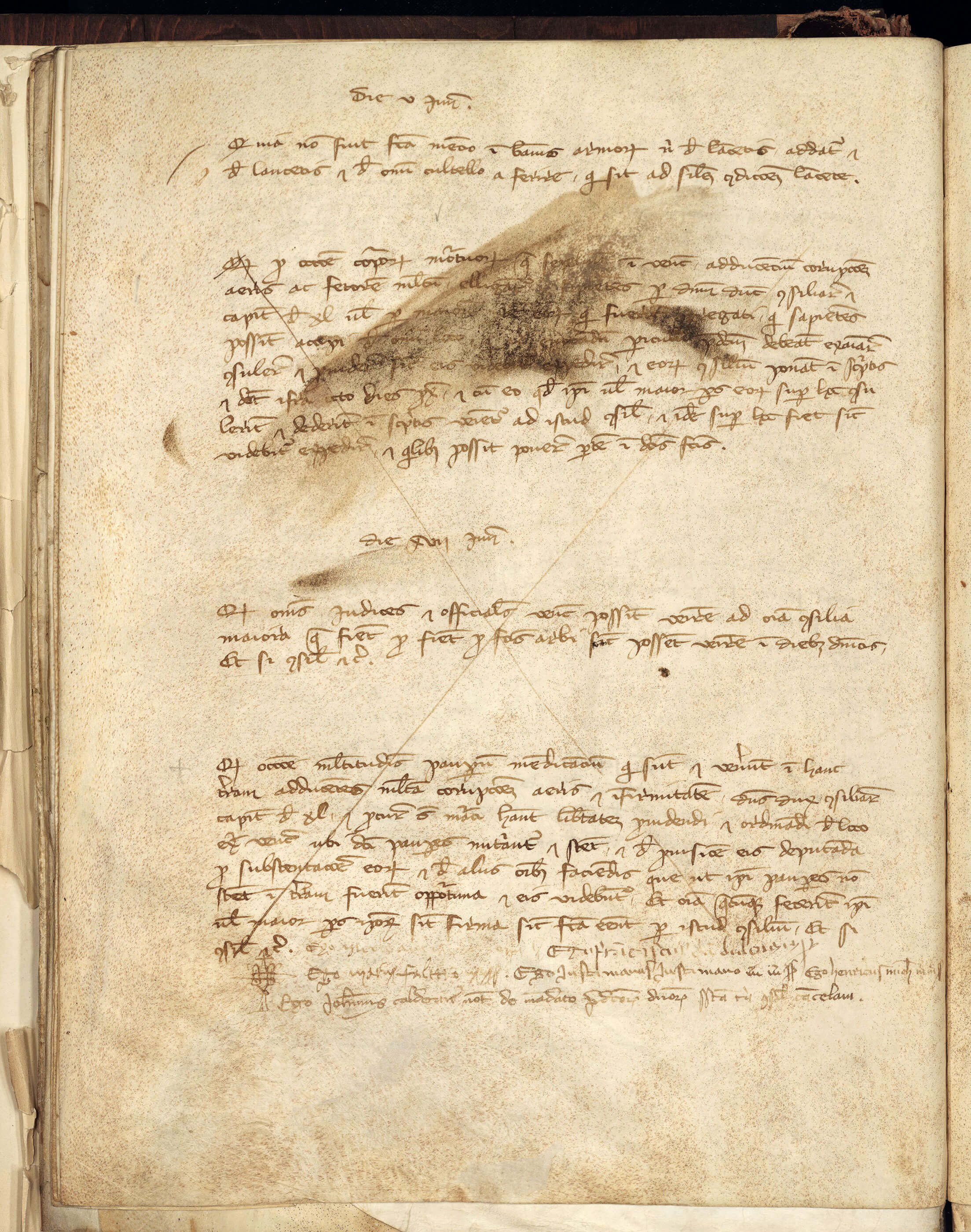

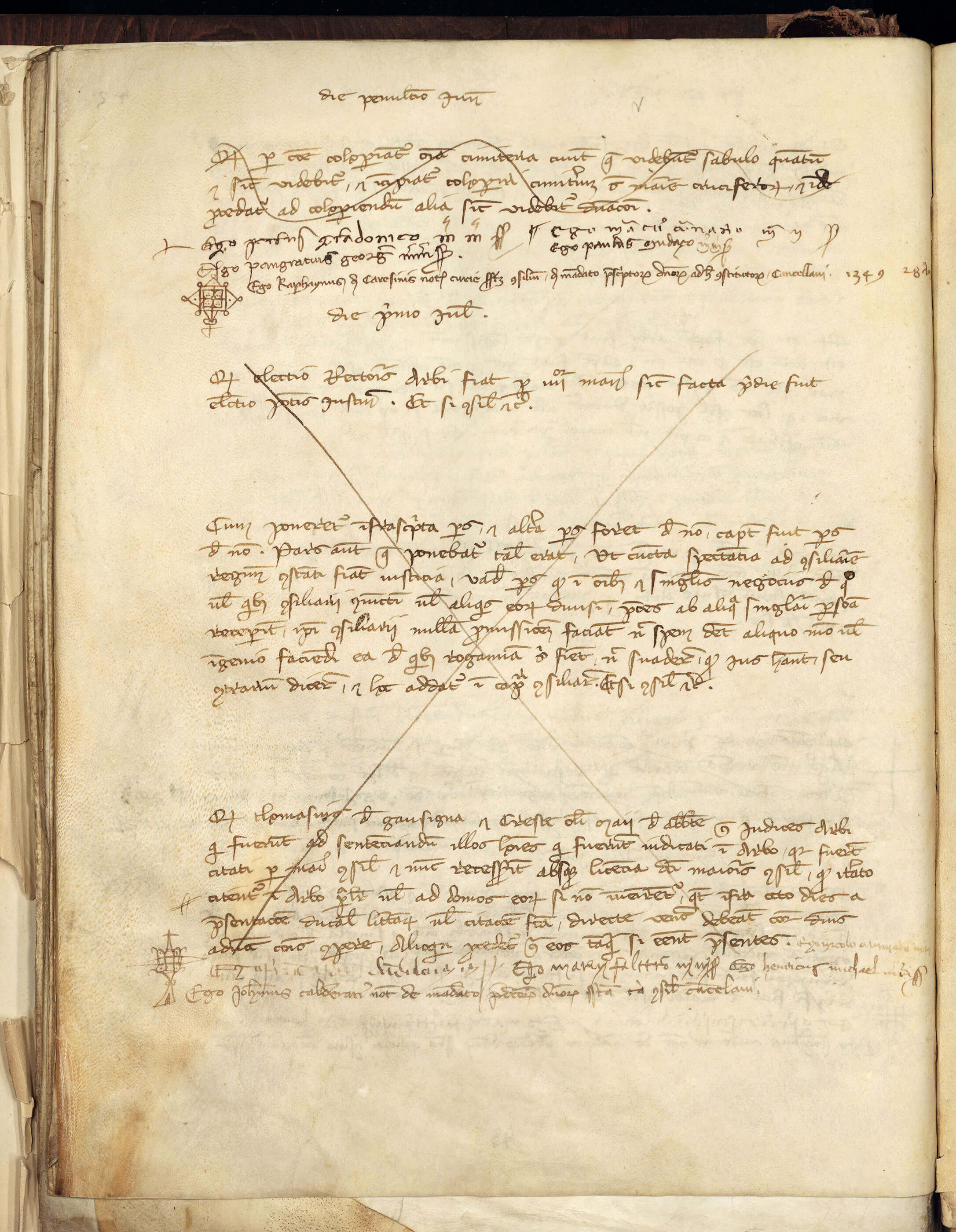

1320, 5 giugno e 1320, 28 giugno. Venezia.

Registro pergamenaceo, legatura in assi, 467 x 340 mm

Maggior consiglio, Phronesis, reg. 15, c. 41v e c. 43v

Nel chiostro della Santissima Trinità, ai Frari, si trovano ancor oggi addossate sui muri perimetrali lapidi di sepolture di famiglie patrizie e di confratelli delle Scuole, tanto che nel passato veniva chiamato anche chiostro dei morti. Questa pratica di seppellire i morti all’interno delle chiese e dei conventi andò diffondendosi a partire dall’età medievale con l’affermazione del cristianesimo. Nell’antichità, infatti, il diritto funerario romano aveva stabilito che le sepolture dovessero essere collocate fuori dalle mura delle città perché non vi fossero interferenze tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Quando le spoglie di apostoli e martiri cristiani cominciarono ad essere trasferite all’interno delle chiese si andò diffondendo tra i fedeli il desiderio di essere sepolti accanto ai santi, col pensiero che questo potesse aiutarli nel loro percorso verso la rinascita. In seguito al diffondersi degli ordini mendicanti, in particolar modo quello dei frati Francescani, e al grande favore che essi conquistarono presso tutti i ceti sociali, si affermò la volontà di essere sepolti all’interno dei conventi per ritrovare la pace eterna attraverso l’intercessione dei santi fondatori dell’ordine. Il governo della Serenissima, sempre sensibile ai problemi sanitari, cercò attraverso particolari disposizioni di arginare questo fenomeno, che poteva creare problemi di salubrità. Nel 1320 il Maggior consiglio riportava che le salme causavano «corruptionem aeris ac fetorem multum» e predisponeva la costituzione di una commissione composta da dieci membri, i quali tre settimane più tardi deliberarono che si dovesse ricoprire con sabbia «omnia cimiteria civitatis que videbuntur». Altri provvedimenti vennero adottati in occasione del diffondersi delle pestilenze. In particolare, il 3 aprile 1348 vennero adottate delle misure straordinarie per porre rimedio all’eccessivo accumulo di cadaveri in città e il Maggior consiglio propose di adibire per la sepoltura dei corpi i monasteri di San Leonardo in Fossa Mala e San Marco in Bucca Lame, dove portare i deceduti in ospedale e i poveri. Questi luoghi vennero però dopo due mesi ritenuti inadatti e vennero proposte l’isola di S. Erasmo e la località di S. Martino de strata (oggi Campalto). Inoltre, vennero stabilite le dimensioni delle fosse, che dovevano essere il più profonde possibili, di almeno cinque piedi, e dovevano essere ricoperte di terra e di sabbia al fine di evitare cattivi odori. Il dibattito nato sulla scorta delle nuove scoperte scientifiche avvenute nel Settecento portò a ritenere che le esalazioni nell’aria provenienti dai corpi in decomposizione fosse il principale pericolo per la salute nelle città. Nel chiostro della Trinità le arche e le tombe nel XVIII secolo erano ormai centinaia, tanto che il 24 aprile 1754 per ragioni sanitarie venne disposto che «termine giorni 30, possessori delle arche e depositi esistenti ne’ chiostri del convento di S. Maria de’ Frari, presentino li loro titoli al nodaro del magistrato. Spirato detto tempo, e non comparso alcuno, sieno terrate le arche e levati li depositi. Ne’ muri sieno poste picciole lapidi con le antiche inscrizioni incise ne’ depositi». Il 21 agosto 1754 si dispose ancora che «arche suddette sienootturate, li depositi levati, siano poste nel muro le lapidi. Risservate per ora quelle, e quelli per li quali è comparso alcuno, al magistrato. Questo è il mettodo che si pratica in tali occasioni». Si dovette attendere comunque l’emanazione dell’editto di Saint Cloud da parte di Napoleone, nel 1804, esteso al Regno d’Italia il 5 settembre 1806, perché venisse stabilito che le tombe fossero poste fuori dei centri cittadini.

TC

Biblio.: Vanzan Marchini 2003, pp. 156-157; Benussi, s.d.; Marsetič 2012, pp. 264-268, 272, 277; Busato, Pasini 2018.