9 di 19 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

Il musicista Claudio Monteverdi, maestro di cappella in San Marco, denunciato agli Inquisitori di Stato

Post 1623

Bifolio cartaceo, 21o x 290 mm

Inquisitori di Stato, b. 643

È risaputo che a Venezia – rimasta, fino a tutto il XVIII secolo, una delle capitali della musica a livello mondiale – operarono costantemente, nei teatri, nelle chiese e in infinite altre sedi e occasioni, compositori ed esecutori di prim’ordine. Anche l’editoria musicale vi fu sempre ricchissima. Oltre a dare i natali a numerosi autori e interpreti, la città lagunare, per le grandi opportunità che offriva, attrasse validi musicisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Tra questi, certamente spicca il nome di Claudio Monteverdi (1567-1643), uno dei padri della musica vocale sacra e profana e tra i più celebri compositori di ogni tempo. Il grande cremonese rimase maestro di cappella a San Marco – e, pertanto, “compositore ufficiale” della Serenissima –, nonché signore della vita musicale cittadina, per ben tre decenni, dal 1613 fino alla morte.

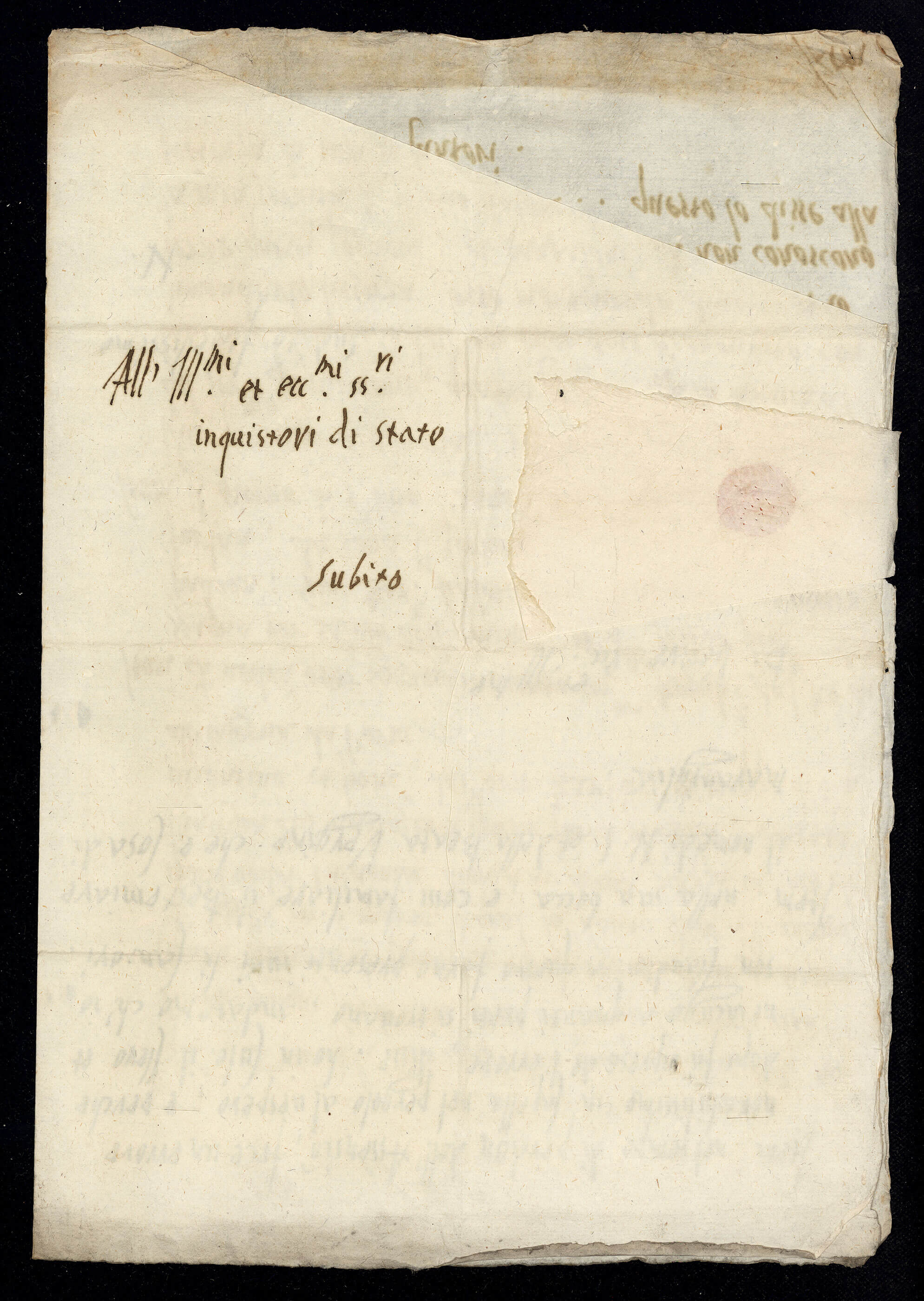

Forse proprio perché si trovava in una posizione tanto elevata, e destava così l’invidia di molti, o magari anche per qualche sfumatura di asperità caratteriale, al «divino Claudio» (come lo battezzerà Gabriele D’Annunzio) non fu però risparmiato l’alto pericolo di venire segretamente e anonimamente denunciato ai tre Inquisitori di Stato. Quest’importante e temuto organismo, emanazione diretta del Consiglio di dieci, esisteva dal XVI secolo col compito fondamentale di «supremo tribunale in materia politica e inerente alla sicurezza dello Stato»; a esso faceva capo un’estesa rete spionistica, e vi si riferivano anche quanti, in buona fede o meno, avevano a cuore gli interessi della Repubblica.

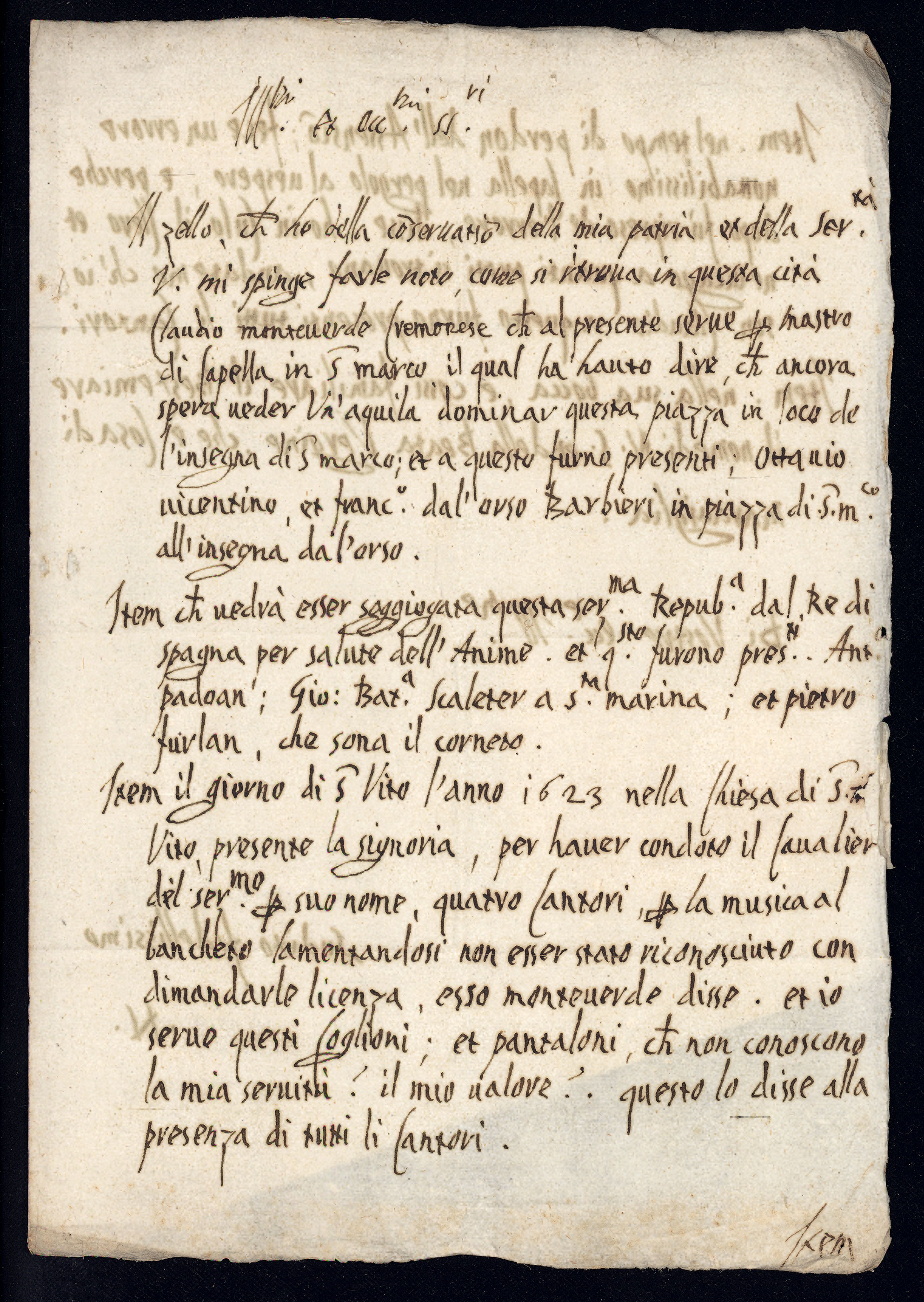

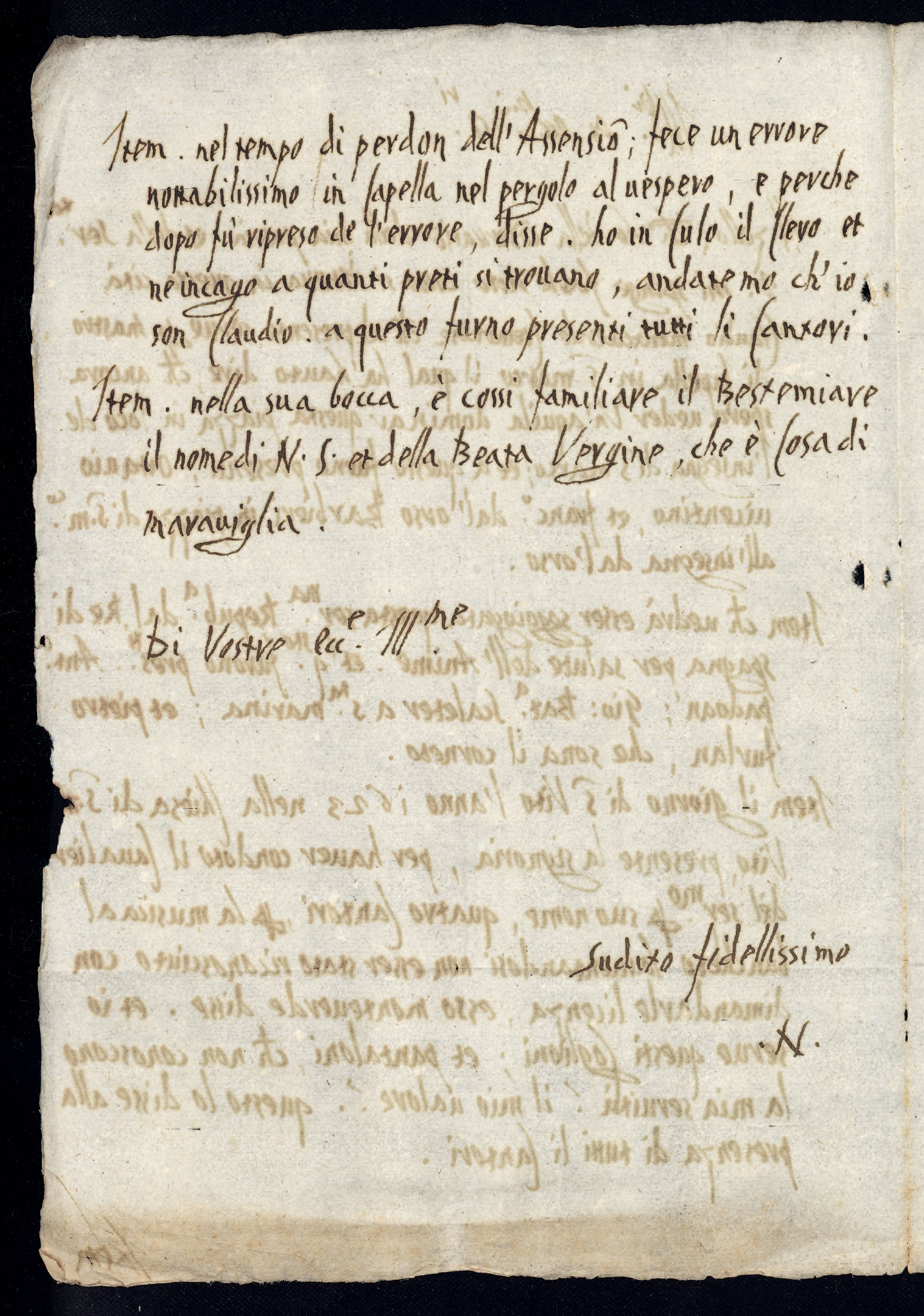

Poco dopo il 1623, dunque, una mano sconosciuta fece pervenire agli Inquisitori una denuncia contro il maestro di cappella. Molte e gravi le accuse, la principale delle quali consisteva nell’attribuirgli – con suffragio di testimoni – di avere pubblicamente esternato un ardente desiderio che anche a Venezia venisse instaurato il dominio imperiale o spagnolo: «Ancora spera veder un’aquila dominar questa Piazza in loco de l’insegna di San Marco»; «Vedrà esser soggiogata questa serenissima Republica dal re di Spagna per salute dell’anime». Negli anni torbidi che seguivano la “congiura di Bedmar”, in un clima accesamente anti-asburgico, una simile imputazione poteva costare la vita. A fronte di ciò, l’espresso dileggio del patriziato veneziano – che l’anonimo metteva pure in bocca a Claudio: «Et io servo questi coglioni et pantaloni, che non conoscono la mia servitù, il mio valore» – passava quasi in secondo piano.

Evidentemente, le autorità marciane dovettero però rilevare l’inconsistenza degli addebiti, se almeno per un altro ventennio Monteverdi rimase incontrastatamente in sella; oppure, come forse è più probabile, attribuirono le sconsiderate uscite all’altezzoso sentire di un soggetto troppo consapevole di sé e del suo alto valore: «Andate mo’, ch’io son Claudio», gli faceva del resto dire, in un altro passaggio, il suo accusatore.

AP

Biblio.: Preto 1989-1990, pp. 371-373; Glixon 1991, pp. 404-406; Mantoan 2013.