9 di 12 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

Accordo di garzonato tra Giacomo Stirla e il maestro merciaio Francesco Ostur, entrambi «alemanni»

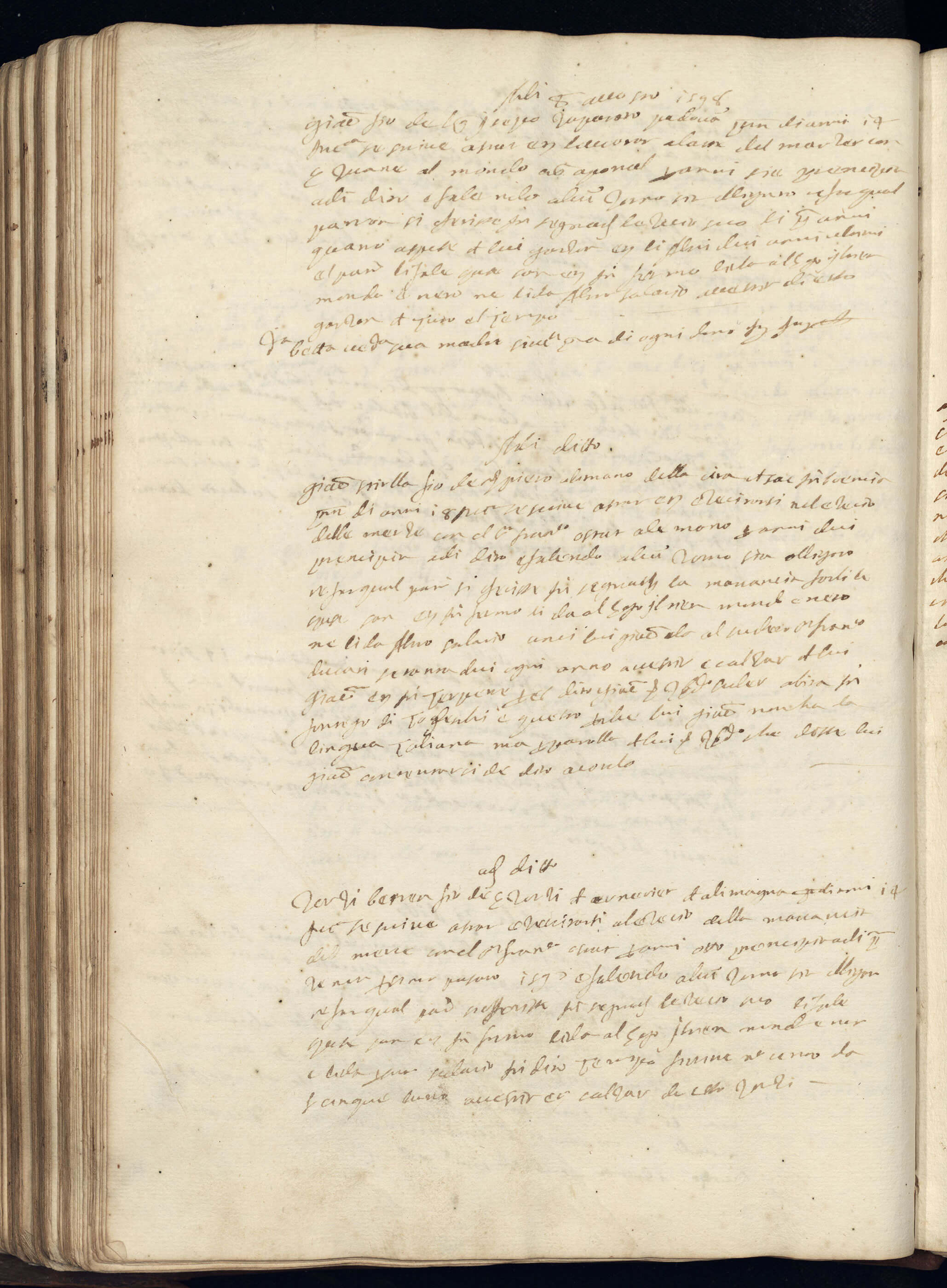

1598, 8 agosto. Venezia.

Registro cartaceo legato in pelle, 254 x 367 mm

Giustizia vecchia, b. 115, reg. 158, c. 148v

L’accesso all’apprendistato nelle corporazioni di mestiere è sempre stato oggetto di particolare attenzione e controllo da parte della Serenissima, in quanto fenomeno strettamente legato sia alla protezione dei saperi e delle tecniche elaborate dall’artigianato veneziano, sia al tema sociale della protezione e del controllo del lavoro minorile.

Almeno dalla fine del Duecento era obbligatorio che i maestri delle varie arti denunciassero presso la magistratura della Giustizia vecchia (istituita già dal 1171 con compiti di tutela sulla qualità e il prezzo delle merci e di controllo sulle corporazioni di mestiere) ogni contratto di garzonato stipulato con i nuovi apprendisti.

La durata dell’apprendistato, l’età minima o massima per l’accesso e il numero massimo di garzoni ammissibile nelle botteghe dei maestri era oggetto di regolamentazione particolare da parte delle singole corporazioni, come anche la possibilità o meno di farvi accedere ragazzi provenienti dalla Terraferma o dai territori forestieri. Lo Stato si limitava, invece, alla registrazione dei dati essenziali dell’accordo, a tutela di entrambe le parti.

L’obbligo di registrazione dei contratti ha prodotto una serie di registri che, seppur con lacune, documenta il fenomeno dell’apprendistato nelle varie arti veneziane dal 1575 al 1772, offrendo una fonte di informazioni unica per quantità e serialità.

Tra i vari aspetti della società veneziana che emergono dai contratti dei garzoni vi è quello della presenza di stranieri in città, impiegati nelle varie professioni, e il conseguente flusso migratorio verso la Serenissima legato all’apprendimento dei mestieri. Il caso del giovane Giacomo Stirla è paradigmatico: giunto dalla Boemia – quindi per l’epoca genericamente «alemanno» – a Venezia, si iscrive come garzone all’arte dei marzeri, i merciai, presso la bottega del maestro Francesco Ostur, anch’egli «alemanno». Si tratta, con molta probabilità, di un caso di migrazione che sfrutta legami e contatti con i connazionali già presenti in città.

Le varie nazioni presenti a Venezia erano, infatti, spesso organizzate in confraternite devozionali e trovavano nei fondachi pubblici dei luoghi di aggregazione, affari e ospitalità.

A dimostrazione del ruolo e dell’integrazione delle comunità nazionali in città è il fatto che gli scrivani della Giustizia vecchia, all’atto di registrare il contratto tra Stirla e Ostur si avvalgono dell’aiuto di un tale Giovanni Bernardo Suler, residente proprio al Fondaco dei Tedeschi, che funge da interprete per il giovane Giacomo, il quale, registra la fonte, «non ha la lingua taliana».

AE

Biblio.: Lazzarini 1929; Lanaro 2008; Dal Borgo 2017; Cecchini 2017; Fiorucci 2017.