5 di 8 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

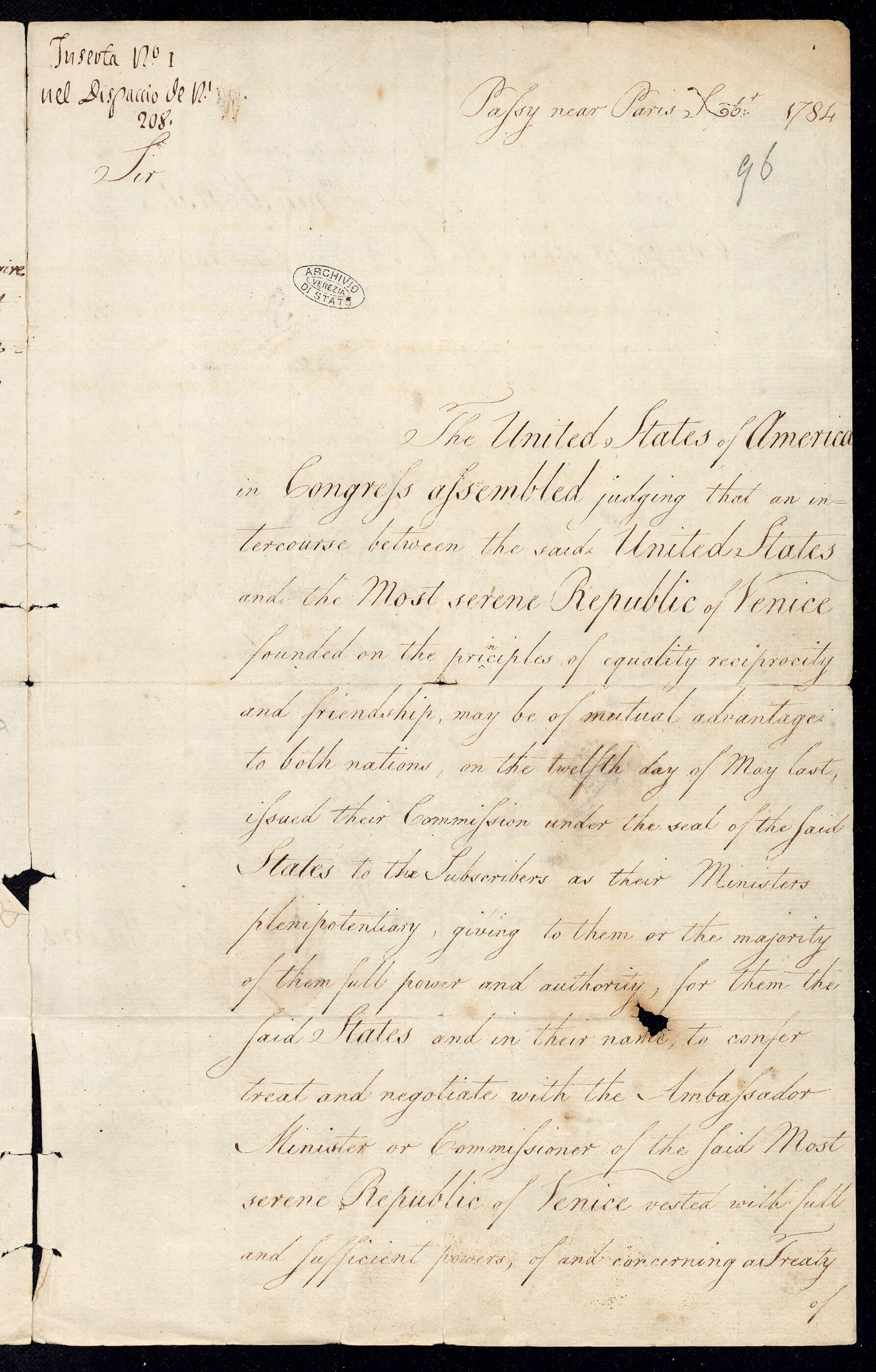

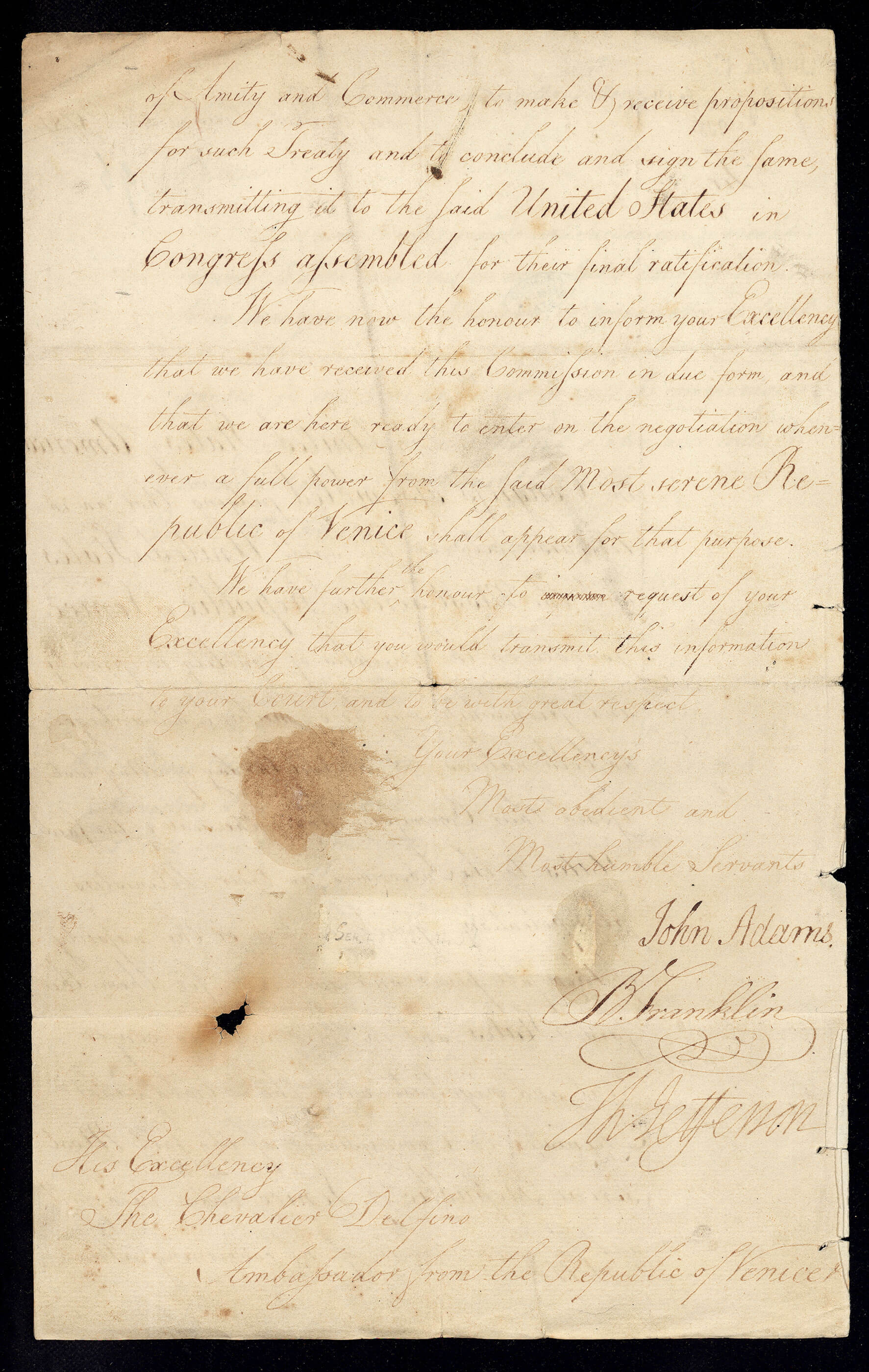

Nuovi orizzonti. Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson propongono un trattato tra Venezia e gli Stati Uniti

1784

Bifolio cartaceo legato in filza, 195 x 315 mm

Senato, Dispacci degli ambasciatori, Francia, filza 261, cc. 93-96

Quando, sul finire del XVIII secolo, le colonie inglesi dell’America settentrionale riuscirono, dopo una dura lotta, a rendersi indipendenti dalla madrepatria per costituirsi in entità autonoma, scelsero di adottare un regime repubblicano. Al di là dei richiami storici alla cultura classica, e in particolare al lontano mondo greco-romano, particolarmente vivaci e diffusi nello spirito illuminista e neoclassico del tempo, scarseggiavano però all’epoca, in Europa e altrove, concreti esempi di strutture statuali che non fossero ordinate secondo il modello monarchico. I padri costituenti dei neonati Stati Uniti, pertanto, si diedero a studiare i pochi esempi esistenti che si discostassero da quest’ultimo, per esaminarne le specifiche caratteristiche e valutarne un’eventuale applicazione in chiave interna. La realtà rappresentata dalla Repubblica di Venezia, giunta oramai quasi al termine della sua storia millenaria, non sembrò però incontrare particolare favore negli esponenti della giovane nazione americana, che ribadirono valutazioni derivate soprattutto dalla teoria politica francese e inglese. Il futuro presidente Thomas Jefferson, fra gli altri, quando nel 1784 volle criticare la costituzione della Virginia, citò infatti proprio l’«elective despotism» che a suo dire era incarnato nella tradizione assembleare veneziana, per il fatto che – in mancanza di una moderna separazione dei poteri – molti despoti eletti potevano risultare altrettanto oppressivi quanto uno solo. Assai duramente ebbe modo di esprimersi in varie occasioni pure John Adams, il secondo presidente americano (in particolare nell’ottobre 1790, scrivendo al cugino Samuel Adams: «The republican forms of Poland and Venice are much worse, and those of Holland and Bern very little better, than the monarchical form in France before the late revolution»). Nonostante i severi giudizi formulati sull’assetto della Serenissima, non mancarono da parte statunitense tentativi di approcciarsi comunque a Venezia, per stringere eventualmente con essa accordi di commercio. Testimonianza di tali iniziative, mosse dalla rappresentanza nordamericana in Francia, è la missiva sottoscritta in nome del Congresso da Benjamin Franklin e dagli stessi Thomas Jefferson e John Adams, che fu trasmessa al Senato veneziano proprio nel 1784 per il tramite di Daniele Dolfin, ambasciatore alla corte di Versailles. In essa si auspicava l’avvio di «una corrispondenza fondata sui principi di eguaglianza, reciprocità ed amicizia fra gli Stati Uniti e la serenissima Repubblica di Venezia» («The United States of America in Congress assembled, judging that an intercourse between the said United States and the most serene Republic of Venice, founded on the principles of equality, reciprocity and friendship may be of mutual advantage to both nations…»). La risposta del Senato non fu però incoraggiante: Venezia, forse per non irritare l’Inghilterra, ancora dolente per la perdita delle sue colonie, diede indicazione al suo diplomatico di non procedere oltre, ritenendo che non sussistessero particolari interessi che potessero legarla agli Stati Uniti.

AP

Biblio.: Jefferson 1787, pp. 195-196; Adams 1851, p. 415; Unpublished Letters, p. 471; Bernardy 1920, pp. 237-262; Guidi 1940, p. 50; Ambrosini 1975, pp. 124-171; Del Negro, Ambrosini 1989; Del Negro 1989, pp. 167-180.