7 di 8 - INDIETRO - AVANTI - HOME PERCORSO MOSTRA

Il tentativo di mantenere libere le rotte di Ponente. Venezia e i Barbareschi

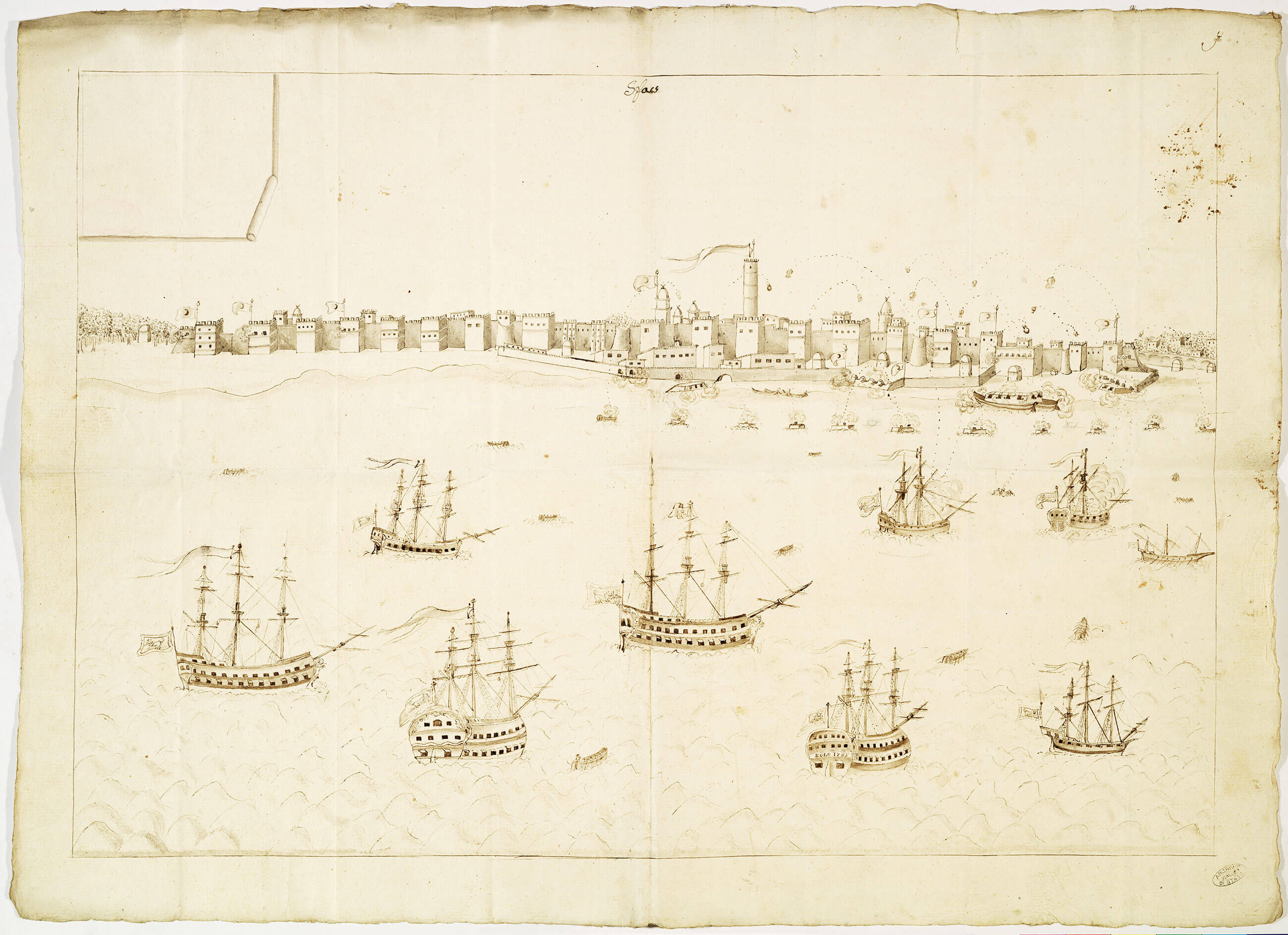

Sfax (Algeria). Veduta prospettica della città con in primo piano vari tipi di navigli

Sec. XVIII (post 1785)

Disegno su carta, 625 x 457 mm

Miscellanea Mappe, dis. 1659

L’interessante veduta, da tempo rinvenuta nel fondo archivistico dei Cinque savi alla mercanzia e successivamente ricondotta alla raccolta miscellanea di mappe dell’Archivio, consente di documentare uno degli ultimi episodi della storia della marineria veneziana, cadente allo spirare del XVIII secolo e alla vigilia della fine della Repubblica. I rapporti tra Venezia e le cosiddette «reggenze» o «cantoni» di Algeri, Tunisi e Tripoli – i paesi «barbareschi», nominalmente soggetti al sultano di Costantinopoli, ma in realtà autonomi e dediti a un’intensa attività corsara ai danni dei mercantili europei – furono, nel corso dei secoli, non di rado tribolati. Tra alterne vicende, la navigazione commerciale veneta sulle rotte di Ponente fu progressivamente minacciata dal pericolo che i bastimenti venissero assaliti e sequestrati, con carico ed equipaggio, dai veloci navigli nordafricani, sicché i costi di assicurazione si fecero pressocché insostenibili e sempre maggiore divenne la difficoltà di reclutare marinai, al punto da minacciare seriamente ogni velleità di ripresa marittima studiata dal Senato. Dopo vari tentativi di contromisure, rivelatisi tuttavia non efficaci, la Repubblica intorno alla metà del Settecento decise di seguire l’esempio di quasi tutte le altre potenze europee e optò per la sottoscrizione di accordi diretti con le tre città-stato: in cambio del versamento di un corrispettivo annuo, ogni insidia alle navi veneziane doveva cessare. A più riprese, però, insorsero rilevanti questioni sull’interpretazione di tali «capitolazioni», sicché la squadra navale veneziana mosse alla volta di Algeri, agli ordini di Angelo Emo, nel 1768, e verso Tripoli, con Iacopo Nani, eletto capitano delle navi, nel 1766, ottenendo, grazie a tali azioni intimidatorie, il rispetto delle condizioni di pace. In seguito a un nuovo incidente, nel 1784 la Repubblica si scontrò con il bey di Tunisi: una squadra navale, ancora al comando di Angelo Emo, si portò allora a bombardare le fortezze costiere tunisine, come illustrato dal disegno, che mostra le azioni contro Sfax. Tra alterne vicende, le ostilità si protrassero fino al 1792, e ottennero larga risonanza nella pubblicistica coeva. Tra Otto e Novecento, poi, la figura di Emo e le operazioni delle sue navi vennero largamente riprese ed esaltate nella storiografia, sovente in forma acritica e al di là del loro effettivo successo militare, in funzione della rinnovata proiezione mediterranea dello Stato italiano unitario.

AP

Biblio.: Descrizione dei bombardamenti [1786]; Romanin 1859, pp. 287-291; Cappovin 1942; Riggio 1949, pp. 75-82; Marchesi 1882; Pazzi 2008, pp. 282-284; Caimmi 2018.